平衡統計力学の教科書を紐解くと、「1次元古典系では有限温度での自発的対称性の破れは存在しない」ことの証明を見つけることができる。

つまり、1次元古典系は多体問題としてほとんどつまらない。

では孤立した1次元古典系ではなく、2次元古典系の表面、すなわち2次元のバルクと接触した1次元系を考えてみることにすると、単純な1次元系とは異なる振る舞いが観測できることがある。

とりわけバルクが臨界状態である場合には、その強い相関が表面における秩序の発達を扶翼し、様々な表面臨界現象が観測されることが知られている。

その最たる例は2次元古典3重臨界イジング模型であり、バルクを3重臨界点にfine tuningして表面の温度を変化させると、1次元表面に自発磁化を生じる有限表面温度相転移が観測される[1]。

また、表面に磁場を作用させることでさらなる表面相転移が起きることも知られており、単純な古典1次元系には見られない多彩な相転移現象が展開される。

一方で、2次元臨界古典系の表面相転移現象は境界共形場理論(Boundary conformal fieled theory; BCFT)による記述が有効である。

共形不変性の制限から、可能な境界状態の完全な分類が可能となる場合もあり、さらには固定点の安定性や厳密なスケーリング次元の値を調べることができるため、表面臨界現象を詳細に理解する上で極めて重要である。

ここでは3重臨界イジング模型を対称性\(Z_2\)から\(S_3\)へ拡張した古典スピン模型である、3重臨界3状態ポッツ模型を考える。

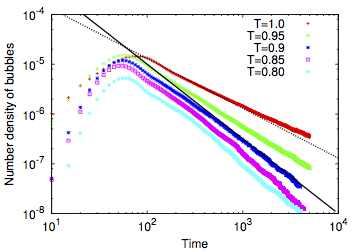

この模型も、バルクが3重臨界点である場合に多彩な表面相転移現象を生じることがモンテカルロシミュレーションにより報告されていたが[2]、BCFTによる詳細な解析はなされていなかった。

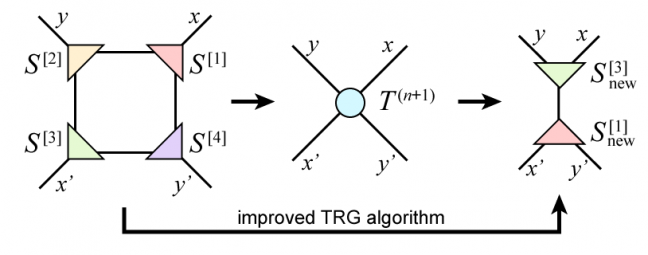

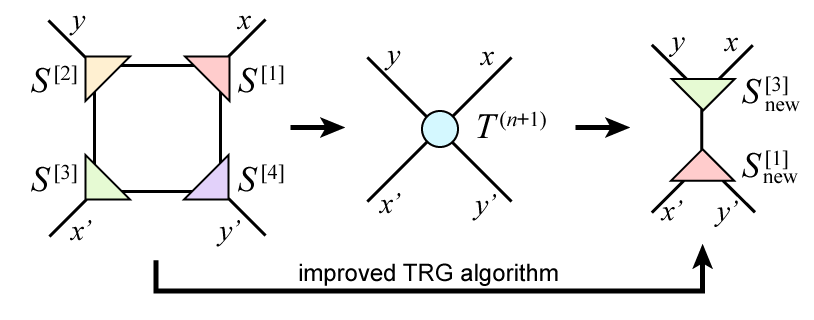

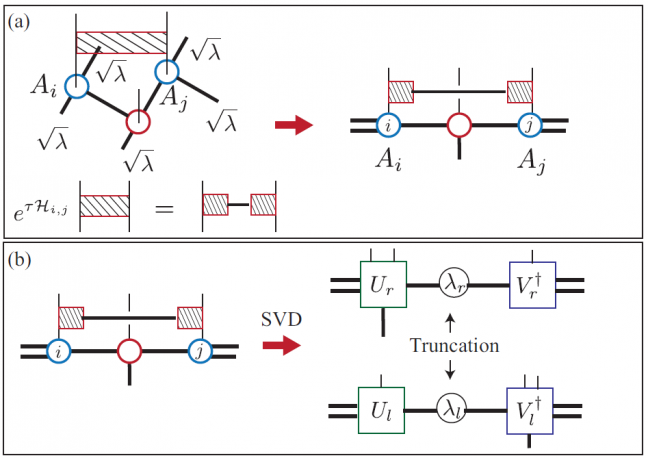

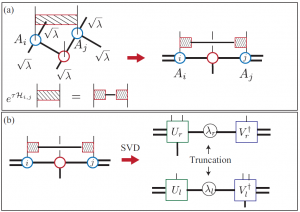

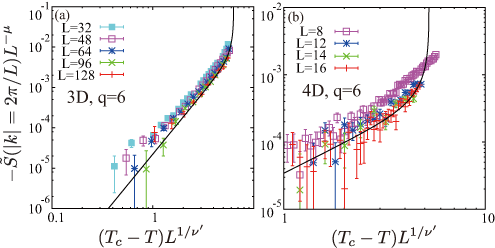

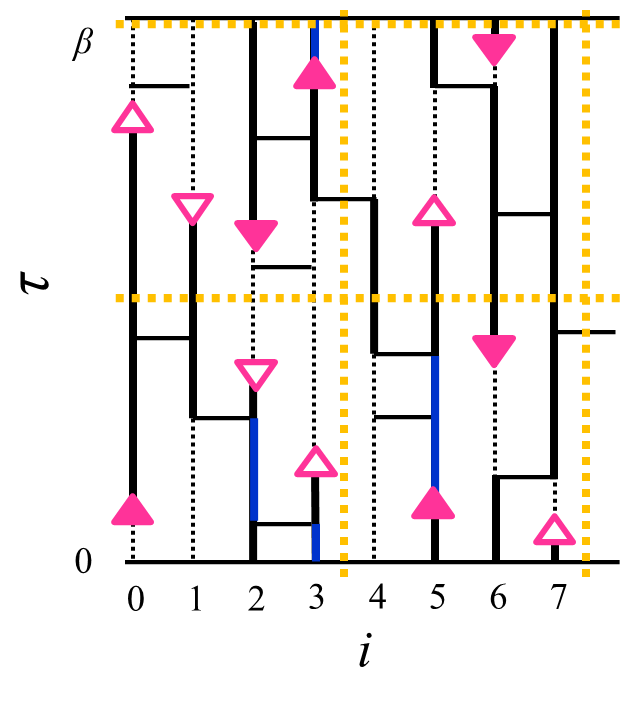

そこで我々は、ミニマル系列境界共形場理論の\(ADE\)分類理論[3]およびテンソルネットワークくりこみ(Tensor network renormalization; TNR)[4]の手法を用いて、この模型の表面相転移を詳細に調べた[5]。

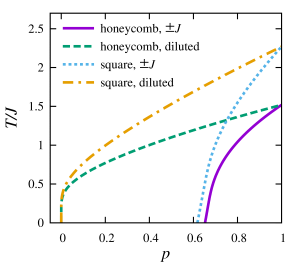

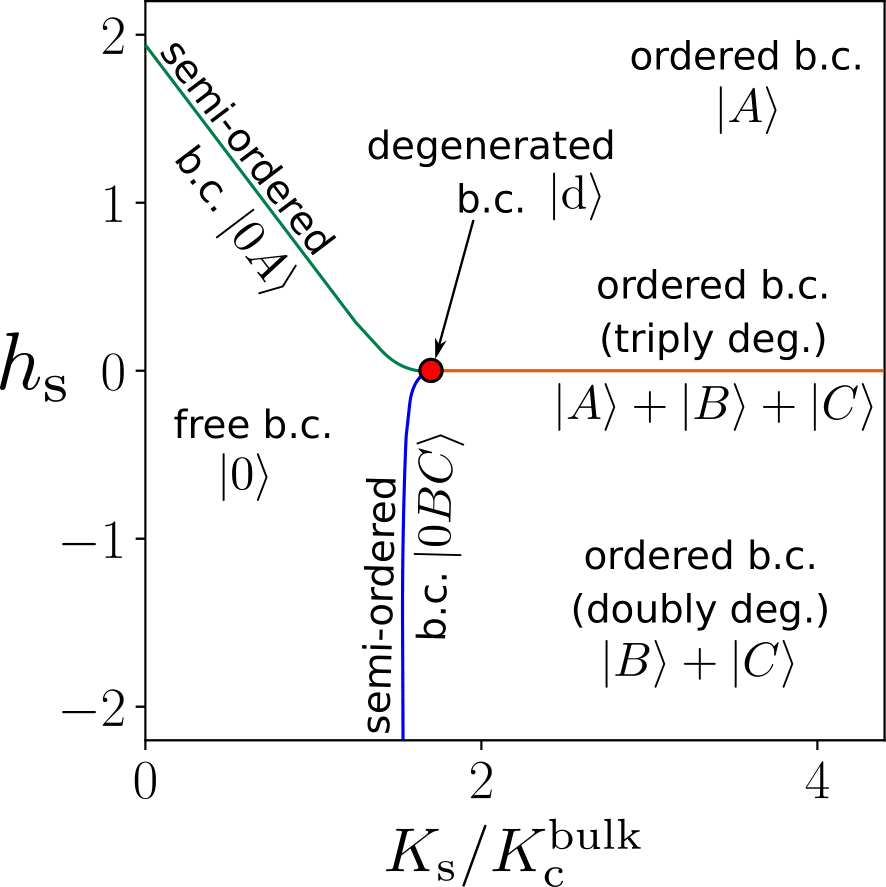

3状態ポッツ模型の3重臨界現象は中心電荷\(c=6/7\)の\(D\)型ミニマル模型に対応し、そのモジュラー不変な分配関数は\(ADE\)分類理論においてリー代数のペア \((D_4, A_6)\) で分類される。

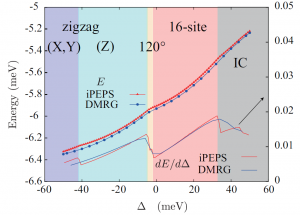

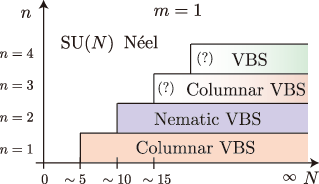

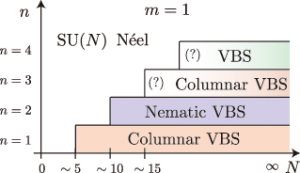

この共形場理論に対して可能な共形不変な境界状態は12個存在し(ディンキン図形\(D_4\)と\(A_6\)の頂点で特徴づけられる)、特に\(D_4\)のtrialityにより3個の\(Z_3\)対称な境界状態と9個の\(Z_3\)対称性の破れた境界状態が存在することが文献[3]の解析から導かれる。

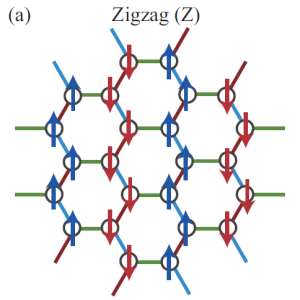

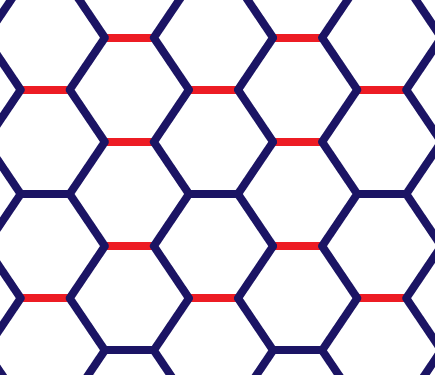

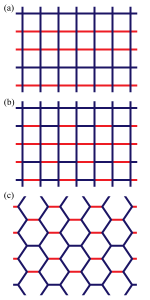

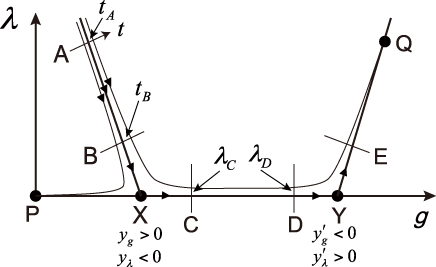

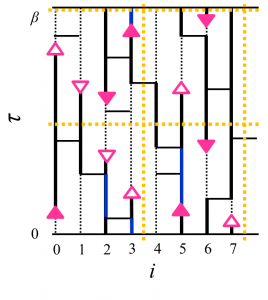

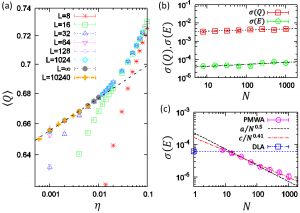

上記の12個の境界状態をスピン模型の描像で理解するために、TNRによる数値計算を格子上の3状態希釈ポッツ模型で行った。

筆者らが提案したTNRの拡張手法により格子模型から高精度にBCFTのスペクトルを計算することができ、これを通じてBCFTで得られた境界状態と格子模型の示す相図との対応を調べることができる。

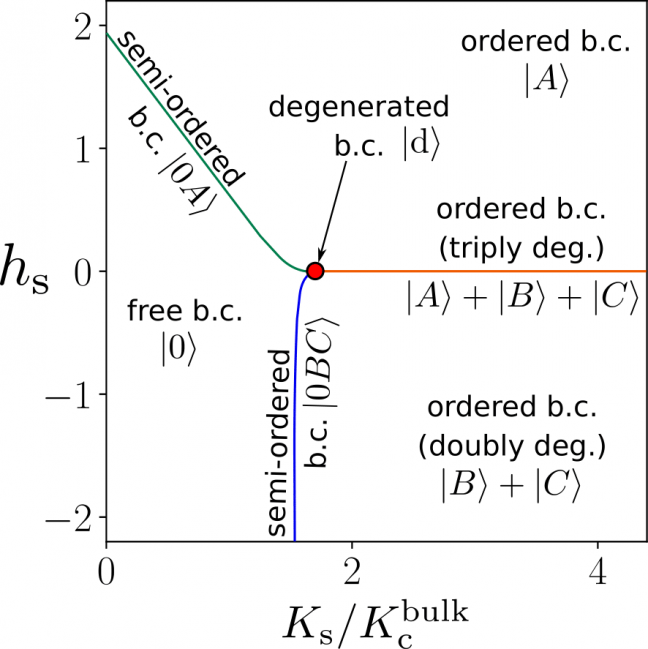

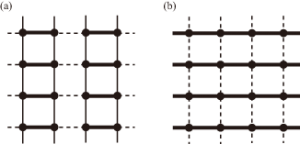

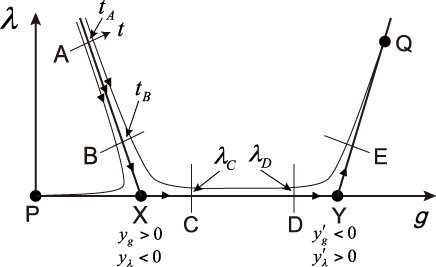

数値計算の結果、上記の12個の境界状態のうち\(Z_3\)対称な1つを除いて相図上で対応する境界状態を特定し、その物理的な意味を明らかにした(図参照)。

残った一つの境界状態は12個のうちで最も不安定な固定点に対応し、負のボルツマン重率を用いて実現されるような境界状態に対応すると予想している。

その具体的な格子模型上での実現方法を調べることは今後の研究課題である。

(by 飯野隼平)

References:

[1] I. Affleck, J. Phys. A 33(37), 6473 (2000).

[2] Y. Deng and H. W. J. Blöte, Phys. Rev. E 70, 035107 (2004); Phys. Rev. E 71, 026109 (2005).

[3] R. E. Behrend, P. A. Pearce, V. B. Petkova, and J.-B. Zuber, Nucl. Phys. B 579(3), 707 (2000).

[4] G. Evenbly and G. Vidal, Phys. Rev. Lett. 115, 180405 (2015); S. Iino, S. Morita, and N. Kawashima, Phys. Rev. B 101, 155418 (2020).

[5] S. Iino, arXiv:2007.03182; J. Stat. Phys. 182, 56 (2021).